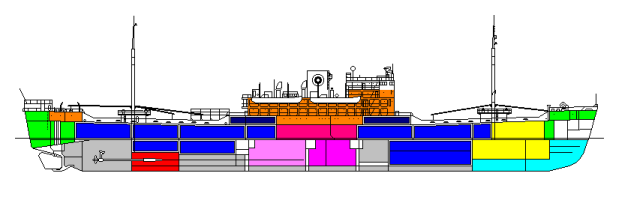

|

第二章

輝く南十字星

1.二二号電探南氷洋を行く

ところが、問題は意外な所から持ち上がった。当時、連合国の占領下にあった日本は、GHQの監督官を捕鯨船団1船団あたり2名乗せることが義務付けられていた。戦前、日本が国際捕鯨協定に加盟しなかった不信感は根強かったらしい。このGHQの乗船監督官が、氷山が多数存在し濃霧の発生が多い南氷洋にレーダーも装備しない船で出漁するのは非常に危険であるから、次回の捕鯨船団には乗船したくないと言い出したのだ。

敗戦国日本の立場としては、GHQの監督官が乗船しないことはすなわち南氷洋捕鯨に出漁できないということであり、会社はもとより水産庁も大いに困惑した。昭和22年当時、レーダーは最新兵器の一つという位置付けであり、日本での研究開発及び製造はもちろん、輸入も禁止されていたのである。

万策尽きて採用されたのが、当時旧工廠に眠っていた海軍の二号二型電波探信儀である。通称「二二号電探」こと周波数3ギガヘルツ、パルス幅6マイクロセカンドで波長10センチメートル、出力2キロワットの純国産レーダーは、周波数的には航海用レーダーと同様のSバンドレーダーと呼ばれるものであった。カタログ上の精度は方位3度、距離500メートル、重量は1.3トンである。

二二号電探はAスコープと呼ばれる指示方式で、目標物までの距離がブラウン管の直交座標上の横軸に、反射波の強度が縦軸に表示される。方位は発信用と受信用の電磁ラッパを手動で回転させて、方位指示計で読み取るというものであった。現在のレーダーが採用している指示方式はPPI*1と呼ばれるもので、回転するレーダーが全方位を走査し、目標物までの距離と方位をブラウン管の極座標上に表示するものである。PPI方式が目標の位置を視覚的に捉えることが出来る*2のに対し、Aスコープ方式は目標の把握に熟練を必要とした。 この年の出漁で『使用結果は予想外の成果』*3を得た二二号電探は船団各船にも装備され*4、昭和25年(1950)の第五次南氷洋捕鯨まで使用されている。この間、レーダーの保守点検と部品供給を支えたのは、戦争中に電探の開発・製作に従事した人々であったという。

もっとも、この時第一日新丸に乗り組んだGHQ監督官の英退役海軍大佐からは、『日本はこんなものを後生大事に使っているから戦争に負けたのだ。ロンドンではアンテナが回転して映像が画面に映る、もっと良いものが市販されている』旨を、さらに翌年の第三次南氷洋捕鯨出港前、第一日新丸を視察された高松宮殿下からは、『このレーダーは効果があるかね。僕も使って知ってはいるが、故障が多く小さな氷山などには効果がないのではないか』との自らの実体験に即したお言葉を頂戴している。

昭和25年1月、GHQの日本政府当て覚書で船舶用レーダーの使用が条件付で許可された。その第一号は同年9月に青函連絡船が装備したスペリー社製のPPI方式レーダーであったが、次いで第五次南氷洋捕鯨出漁前の10月29日に橋立丸、11月1日に第一日新丸がレイセオン社製のレーダーを装備し、二二号電探は順次換装されていった。

2.Roaring forties, Furious fifties, Shricking sixties

高度1万メートル以下の対流圏には大気大循環と呼ばれる空気の流れが存在し、緯度によってそれぞれ赤道低圧帯、亜熱帯高圧帯、亜寒帯低圧帯、極高圧帯が形成される。このうち、亜熱帯高圧帯から亜寒帯低圧帯に向かって吹く風は、コリオリの力によって右に曲げられて偏西風となる。この時、下降気流となって上空から降りてくる暖かい空気の下に冷たい空気が位置することになり、緯度45度から55度付近にかけては常に寒冷前線が形成されて絶えず嵐が吹き荒れる。これが有名な『吠える40度線、狂える50度線』である。

南氷洋に向かう捕鯨船団は、必ずこの暴風圏の洗礼を受ける。晴れ渡っているにもかかわらず、西北の風が吹き荒び、見渡す限りの海面は白く沸き立つ怒涛に埋め尽くされる。上甲板両舷には命綱が張られるが、行き来するものはほとんどおらず、場合によっては上甲板を歩くことを禁じられる。風は容赦なく吹きつけ、マストやリギンにあたって不気味な唸りを上げる。

自然の猛威に数日間を耐えて暴風圏を突破、南緯55度を越えるとやがて波は静まり、今度は濃霧が船団を包む。低緯度から流れ込む暖かい空気が極地からの冷たい空気に接して濃い霧が発生し、濃霧圏を形成するのである。 まさに一寸先も見えない濃霧の中で、母船は間断なく霧笛を吹鳴し、乗組員は総出で見張りにつく。そして、船長は船橋、一等航海士は乗組員と共に船首楼甲板、二等航海士は上甲板、三等航海士はテレグラフ操作と、それぞれの配置部署で目を皿のようにして周囲を見張る。そのような海域を三、四日をかけて濃霧圏を通過すると、ある日突然空が晴れ渡り、初夏の南氷洋が船団を出迎える。氷山とアイス・パックが点在する鯨達の楽園へと到着するのである。

操業中でも一たび濃霧になると視界は極端に制限され、レーダーのない時代には航行に大きな危険が伴ったが、そのような盲目状態でも新しい漁場が見つかると、より多くの生産量を確保するため船団は移動を強行した。

3.戦標船危機一髪

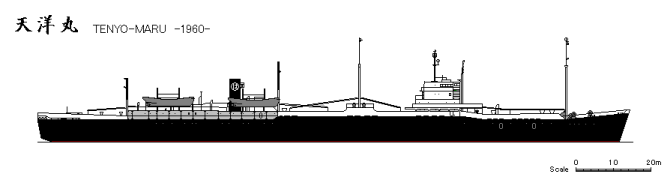

天洋丸 (3TL型) 大洋漁業所属,'60時

塩蔵工船である本船は、その日も母船から大発艇*6で運ばれてきた大きな鯨肉の塊をさらに小さく裁割し、キャンバスシュートを通して塩蔵タンクに送り込み、丁寧に敷き詰めてシャベルで塩を振りかけるという一連の作業を行なっていた。

すぐさま母船から修理班が送り込まれ、上甲板を隅々まで調査したところ、船体中央部両舷、船橋部右舷の甲板に同様の亀裂が、船尾居住区付近で小さな亀裂が発見された。それぞれの亀裂を観察すると、船のピッチングに合わせてわずかに開いたり閉じたりしている。かくして船内は上を下への大騒ぎになった。

原因は、上甲板に補強のため溶接された鉄板である。戦時標準船の悲しさ、外板が薄く強度が十分でないためにピッチングによる船体の歪みが大きかった。そこで、船首から船尾居住区前までの上甲板両舷に鉄板を一列に敷き詰めて補強としていたのである。鉄板同士の継ぎ目はつき合わせ溶接としてあったが、この継ぎ目に船体の歪みによる応力が集中し、溶接箇所が破断、さらにその下の本来の甲板にも亀裂が入ってしまったのである。

応急処置として亀裂に鉄板を当てて溶接したものの、効果は気休め程度だという。船団長は24時間以内の漁場切り揚げ指令を下し、2月20日午後、天洋丸は帰国の途に就いた。

結果的に、この決断が彼女を救ったとも言える。天洋丸は比較的海況に恵まれ、追い風、追い波で船体にさほど負担をかけることなく暴風圏を越えることができた。タスマニア海峡付近で初めて強い向かい風を受けたが、これも半日ほどで切り抜け、3月21日無事日本に帰港することができた。

しかし、およそ半月後の3月10日に切り揚げた日新丸船団は、天洋丸ほどの幸運に恵まれなかった。暴風圏の荒海を数日間かけてくぐり抜けた船団は、さらにオーストラリア沖で発達したサイクロンに遭遇したのである。逃げようにも15ノットで迫るサイクロンに対して、すでに前兆の激浪に揉まれる船団は2ノットしか出せず、各船は呻吟しながらさらに3日間を耐え、ようやく時化から開放された。

母船乗員の手記によれば、母船は船橋付近まで怒濤に突っ込むので、波の直撃を受ける船橋の各室は水浸しとなり、船橋の下にある士官食堂の窓からは青い海水しか見えなかったという。怒濤はまた船尾からスリップウェイを駆け登り、解剖甲板を突っ走ってこれも船橋の背面に打ちつけ、船橋よりも高く舞い上がっては退いていく光景も見られたそうで、船内の状況は推して知るべしである。この間母船からはまったく捕鯨船の姿が見えず、豪胆で知られたある捕鯨船の船長が神棚のお札を海中に投じて無事を祈った、冷凍工船の船長と一等航海士が額を寄せて金毘羅様を流す相談をしていた、というような話もある。

一方、日新丸船団より切り上げが早かった日本水産の橋立丸船団は、先行して同じサイクロンに突入していた。

自然の猛威もさることながら、船体構造の欠陥が招いた損傷が多く、いずれも一歩間違えれば大事故を引き起こしていたところであり、戦標船での南氷洋出漁がまさに命がけであったことが分かる。

*1…Plane Position Indicatorの略で、平面位置表示器と訳される。なお、極座標とはX軸が角度、Y軸が原点からの距離を示すものである。 *2…走査線が丸い画面を時計の針のように回転するもの。自分の位置を原点として、全方位の目標物が地図の様に表示される。 *3…電探装備に尽力した大洋の通信士の回想より。「実際には使い物にならなかった」とする乗員の手記が複数あり、むしろその意見の方が多い。『濃霧の中、千メートル先にエコー有り、とおそるおそる進んだが一向に姿が見えない。霧が晴れると水平線まで何も無い』旨の記述も見られる。

*4…第二天洋丸は昭和22年から装備していたとの記述がある。天洋丸は記述で、摂津丸は図面でその搭載が確認できるが時期は不明。その他の船舶の装備状況は不詳。

*5…先に記述した通り、昭和25年(1950)の第五次に母船に新レーダーが装備されると、霧中や暗夜の視界不良時も母船単独で行動することが可能になった。

*6…冷凍工船に搭載される小型艇で、荒天で洋上接舷が不可能な場合など、母船から塩蔵・冷凍工船、工船から中積船へ鯨肉や製品の運搬に用いられる。大洋では大発艇、日水では川崎船(かわさきぶね)と呼ばれた。

*7…第二次南鯨から帰還した昭和23年(1946)、波浪衝撃を緩和するためスリップウェイ張出部の底面をU型に整形する工事を行っている。

1.新生日本と共に

しかし、世界的に見ると日本船団の位置付けは依然Bクラスであった。例えば、イギリスの捕鯨母船バリーナ*1は、第四次(1949/50)において1船団でシロナガス換算1,758頭の成績をあげ、日本船団2つの合計を400頭余り回っている。

こういった事情もあって一律に比較は出来ないものの、橋立丸、第一日新丸の1日当たりシロナガス鯨15頭程度という処理能力が劣っていたことは間違いない。随伴の捕鯨船が6隻いたとして、1日1隻あたり2頭しか捕獲できないのである。

昭和26年(1951)9月9日、サンフランシスコで対日講和条約が調印され、約6年間に及ぶ連合国による占領時代は終わりを告げた。調印2ヶ月前の7月には、戦前からの懸案事項であった国際捕鯨条約への加入を果たし、日本は国際社会における捕鯨国としての位置付けを確保した。もっとも、後にこれが苦難の道程になることは夢想だにしなかったであろう。

2.戦力増強

第三図南丸は戦争開始直前に海軍に徴用され、鯨油槽は元よりバラストタンクまでを原油槽に転用の上で、2万トン以上を誇る搭載量を生かしてタンカーとして活躍していたが、昭和18年(1943)7月24日、シンガポールからトラック島に向かう途上、トラック島西方で米潜水艦の雷撃を受けた。沈没は免れたためトラック島に曳航されたものの、戦局の悪化はこの巨船を長途本土まで曳航する余裕を与えず、港内に係留されたまま翌19年2月17日に米機動部隊によるトラック空襲で被爆、後に転覆沈没している。

当時、播磨造船の年間売上高が約23億円、日本水産が約43億円である。両社とも戦後不況で給料の遅配欠配や人員整理にあえぐ中、社運を賭した一大事業であった。GHQの認可を取り付けるのに手間取り、サルベージ隊の第一陣が南氷洋に向かう日本水産所属の油槽船玉栄丸(10,419t)に便乗して呉を出発したのは同25年の10月1日のことであった。旧陸軍の機動艇*2を改装した作業母船君島丸(780t)以下、クレーン架設用の作業船など計20隻余の船団が7日、後を追うように呉を出港した。

しかし、この廃船同然の巨船をトラックから日本まで曳航するという、第二の大事業が控えていた。曳航は玉栄丸が南氷洋捕鯨の帰路に担当することになっていたが、前例のないことだけに日本の保険会社はどこも引き受けてくれず、外国の保険会社をあたってようやくアメリカのAIUが引き受けてくれることになった。日水は第三図南丸が浮揚したとの連絡を受けるや、南氷洋に出漁中の橋立丸を飯野海運に4億5千万円で売却する契約を結んでいた。まさに背水の陣である。

こうして日本に回航された第三図南丸であるが、修理を担当する播磨造船所の技師達の気持ちは複雑だった。曳航されてきた第三図南丸の船体は赤錆にまみれ、上甲板は亀裂だらけ、機関室は魚雷で吹き飛ばされており、まさに「屑鉄の塊」という表現が適当であった。泥や重油、海棲生物などの付着物を取り除くのに5〜600人の作業員が1週間動員され、その量は600tにも及んだという。

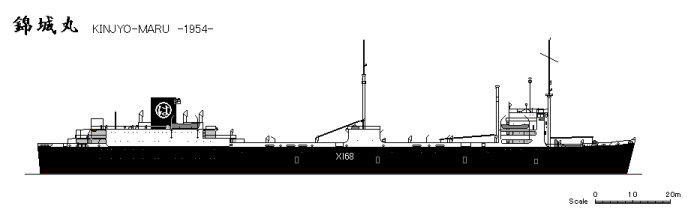

新母船の登場によって、戦標船改造母船は南氷洋捕鯨の表舞台から退いた。飯野海運に売却された橋立丸は油槽船に改装されてペルシャ湾航路に就航、昭和35年(1960)4月に解体されるまで日本への原油輸送に従事し、再び南氷洋を訪れることはなかった。大洋の第一日新丸は工場設備を撤去して油槽船錦城丸(11,109t)となり、新たに捕鯨船団の中積油槽船として就航した。もっとも、彼女は数年後に再び捕鯨母船として南氷洋に返り咲くことになる。

錦城丸 (3TL型,旧第一日新丸) 大洋漁業所属,'51油槽船改造完成時

3.南の涯に

昭和25年(1950)6月25日未明、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)軍が国境である北緯38度線を突破、いわゆる朝鮮戦争が勃発した。この影響で「朝鮮特需」「動乱ブーム」と呼ばれる好景気が生まれ、敗戦とそれに続くインフレで壊滅状態にあった日本の産業は活気を取り戻した。鯨油価格も世界市場においてトン当たり12万円から16万円と30%以上の値上がりを見せ、第五次南氷洋捕鯨(1950/51年漁期)には捕獲頭数こそシロナガス換算1,301頭と減少したものの、利益は大いに上がった。日水は捕鯨部門の売上高が前年比33%増の約38億円に上り、総売上に占める割合は66%となって戦前戦後を通じ最高水準となっている。 しかし、この年の南氷洋は濃霧と時化が続き、第六次の捕獲頭数はシロナガス換算1,547頭と伸び悩んでいる。さらに、昭和26年6月頃から戦争は終結に向かい、この好景気にも終止符が打たれた。世界市場の鯨油価格はトン当たり8万円と半値に下落し、国内向けの鯨肉もだぶつきを見せ始めた。日水の捕鯨部門の売上高は約23億円まで落ち込み、総売上に占める比率も44%まで低下している。生産された3万5千トンの鯨油はほとんどがストックとなって眠ることになり、日水、大洋両社とも銀行から借り入れた資金の返済猶予を受けたほどである。 翌昭和27年(1952)の第七次南氷洋捕鯨でも鯨油価格は低調で、油槽船の傭船価格上昇もあって捕鯨船団の気勢は上がらなかった。操業も順調とは言えず、年が明けても鯨影を求めて漁場を転々とする日々が続いた。

3月に入ると、やがて冬を迎える晩秋の南氷洋は蓮の葉状の海氷が浮かぶようになり、夜も長くなって天気の良い日にはオーロラが見える。冬にかけて発達する亜熱帯高圧帯から流れ込む暖かい空気が寒冷前線を活発化させ、暴風圏はまさにその名の通りの様相を呈し始める。

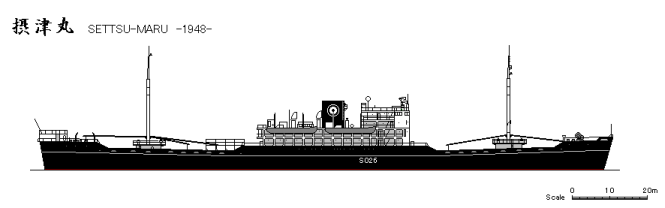

摂津丸 (陸軍特殊戦船M甲型) 日本水産所属,'48冷凍工船改装完成時

そして、3月7日午前10時頃、摂津丸の機関室で大事故が発生した。バルブの修理中に見習い機関員の手で誤って海水吸入口のキングストン弁が開放(分解)され、猛烈な勢いで海水が噴出し始めたのである。

浸水量は排水能力を上回り、まずボイラーが、ついで発電機が海水に浸かって機能を停止した。電源が断たれたためポンプはもとより照明も消灯し、この時点で摂津丸の運命は定まった。まもなく主機のディーゼルも動かなくなり、摂津丸の幹部は浸水を防ぐことが絶望的だと判断、防水作業を中止して一般船員と作業員を退船させることにした。この日は南氷洋の3月には稀な晴天で海は凪いでおり、全乗員は無事に退船できた。

摂津丸は戦争中に日立造船因島で建造された戦時標準船であるが、陸軍特殊船として建造されたためかロイド検査にも合格するほどの堅牢な船だった。船内の七千立方メートルに及ぶ冷凍貨物倉も浮力体の役目を果たしていたものと思われるが、一等航海士の予想に反して三日経っても四日経ってもまだ浮いていた。川崎船が船尾に張り付き、船内に残されたものを少しずつ運び出していた。

キングストン弁事故から一週間が経過した3月13日の寒い時化の早朝、摂津丸に最後の時が訪れた。監視にあたっていた玉栄丸は汽笛を吹鳴しながら沈みつつある僚船の周囲を旋回し、全乗員が甲板に整列して見守る中、摂津丸は波飛沫を吹き上げて船尾から沈み始め、やがて船首を上にして船体を垂直に立てると、引きずり込まれるように海面から消えていった。後に残ったのは、僅かな油膜と白く湧き立つ大きな渦のみであった。時間は午前6時44分、沈没位置は南緯67度08分、東経162度47分、スコット島の東北東約750キロメートルであった。

こうして摂津丸は積荷の鯨肉3,800tと共に失われた。この事故の責任を取って船団長は引退、船長、機関長や船団幹部は減俸処分となった。しかし、日水はすぐさま摂津丸代船の建造に着手し、この年の11月に冷凍工船宮島丸(8,964t)を竣工させた。同船は最高速力17.3ノットを誇り、冷凍処理能力も摂津丸を上回って船団の能力向上に一役買った。まさに災い転じて福となす、である。

*1…"Balaena"、昭和21年(1946)竣工。昭和35年(1960)、極洋捕鯨が購入し第三極洋丸となる。 *2…通称SS艇。君島丸は元陸軍機動艇No.20で、戦時中の'45年5月に小豆島で座礁沈没し、戦後の'45年9月に引き揚げられた後台風で再度沈没、再び引き揚げられたという経歴を持つ。その後売却されて貨物船に改造され、'65年頃まで内航貨物船として就航していたようである。 *3…大洋の日新丸に比べると、日水の図南丸は船体の主要寸法は小さいが、総トン数は逆に大きくなっている。これは、日新丸が減トン開口によって船内工場の容積を総トン数から除いているためである。 *4…船舶の海水取水弁に持ちいられるバルブの通称。その由来は複雑な経緯を持つが、キングストン社の製品が有名だったこともあって、こう呼ばれることが多いようだ。 *5…キャンバスにロープをつけたものが代表的で、軍艦ではあらかじめ準備されている場合があるが、通常はありあわせの材料で応急的に作成される。破孔など浸水箇所の外板にキャンバス部分をあてがってロープで固定すると浸水量の減少が見込めるため、防水処置として古来より用いられる手段。

公開:02/08/14

|